本文目录导读:

汉末三国,一个甲子六年的乱世,从公元184年黄巾起义到249年司马炎篡魏,改朝换代,群雄并起,是中国历史上最为人所津津乐道的英雄史诗,这一时期涌现的英雄人物和传奇故事,至今仍深深烙印在中华文化的记忆之中,本文将从历史背景、关键人物、重大战役和文化影响四个方面详细解读汉末三国时期的历史变迁与文化意义,探讨这一时代如何在千年后依旧熠熠生辉。

一、历史背景

1. 黄巾起义与汉朝衰败

汉末三国的故事始于黄巾起义,东汉末年,朝廷腐败无能,土地兼并严重,民不聊生,巨鹿人张角创立太平道,以“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”为口号,于公元184年起兵反汉,黄巾起义虽被镇压,但沉重打击了东汉王朝的统治基础,成为三国乱世的导火索。

2. 十常侍之乱与董卓进京

黄巾起义平息不久,宫廷内部权力斗争白热化,外戚与宦官相互倾轧,最终导致了著名的“十常侍之乱”,大将军何进试图铲除宦官势力,却反被宦官所杀,董卓借机入京,废除少帝刘辩,拥立刘协为帝(即汉献帝),自封相国,掌控朝政大权,董卓进京开启了汉末四分五裂的局面。

3. 董卓暴政与诸侯讨伐

董卓掌权后实行暴政,荼毒百姓,引发了地方诸侯的不满,初平元年(公元190年),以袁绍为盟主的十八路诸侯结成反董联盟,推举曹操为先锋,讨伐董卓,虽然联军最终未能成功,但董卓随后遭吕布刺杀,局势进一步动荡,关东诸侯各怀鬼胎,彼此争战不断,逐渐形成了魏、蜀、吴三国鼎立的前奏。

二、关键人物

魏、蜀、吴三分天下的局面离不开几位关键历史人物,他们的智慧与胆略塑造了这段波澜壮阔的历史。

1. 曹操:魏国的奠基者

曹操是三国中最具争议性也是最复杂多面的人物之一,他出身官宦世家,年轻时曾参与黄巾起义的镇压,后凭借过人的胆识和政治手腕逐步崭露头角,建安元年(公元196年),曹操迎奉汉献帝至许昌,实施“挟天子以令诸侯”的策略,逐步统一北方,为魏国打下坚实基础,曹丕称帝后,追尊曹操为武皇帝,魏国正式建立。

2. 刘备:蜀汉的仁义君主

刘备出身寒门,早年以织席贩履为生,他以德服人,重视贤才,三顾茅庐请得诸葛亮,从此命运逆转,刘备在赤壁之战后借得荆州,并在益州立足,最终建立了蜀汉政权,他的仁义形象深入人心,成为后世推崇的明君典范。

3. 孙权:东吴的英明统治者

孙权继承父兄遗志,稳固江东基业,他善于用人,重用周瑜、鲁肃等贤臣,使东吴迅速崛起,赤壁之战后,孙权进一步扩展疆土,并在曹丕称帝后不久称帝建国,形成三国鼎立格局,孙权的统治使得东吴在三国中长期保持稳定与发展。

三、重大战役

汉末三国时期,战争频发,几场关键战役直接影响了三国的历史走向。

1. 官渡之战

建安五年(公元200年),曹操与袁绍在官渡展开决战,曹操采纳谋士之计,奇袭乌巢,焚毁袁军粮草,最终以少胜多击败袁绍,这场战役巩固了曹操的北方霸主地位,为魏国的统一奠定了基础。

2. 赤壁之战

建安十三年(公元208年),曹操率军南下意图统一全国,却在赤壁遭遇孙刘联军顽强抵抗,周瑜、诸葛亮等人运筹帷幄,借助东风发动火攻,大败曹操,奠定了三国鼎立格局的基础,赤壁之战不仅是军事上的胜利,更是三国历史的重要转折点。

3. 夷陵之战

章武二年(公元222年),刘备为报仇雪恨进攻东吴,却在夷陵遭遇惨败,这场战役标志着蜀汉元气大伤,再也无力逐鹿中原,同时也确立了曹魏和东吴的南北对峙局面。

四、文化影响

汉末三国不仅在军事政治领域精彩纷呈,也在文化层面留下了深远的影响。

1. 文学作品的兴盛

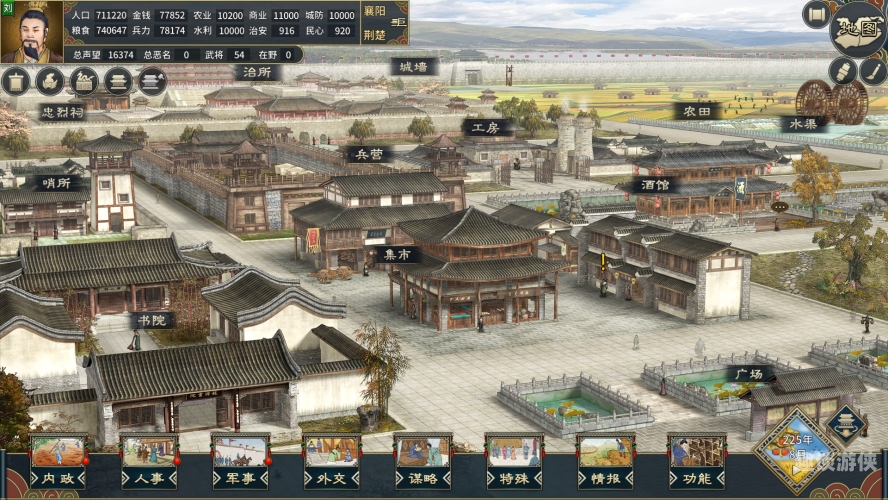

《三国演义》作为四大名著之一,将三国历史演绎成生动的文学作品,广为流传,罗贯中通过跌宕起伏的故事情节和鲜活的人物形象,将三国时期的风云变幻展现得淋漓尽致。《三国志》等正史记录也为后世提供了宝贵的史料。

2. 民间传说与戏剧

三国故事在民间广泛传播,许多情节被改编为戏剧、评书等形式,京剧中的《空城计》、《长坂坡》等经典曲目脍炙人口,成为传统文化的重要组成部分。

3. 历史借鉴与反思

三国时期的历史充满了权谋与智略,后世政治家、军事家往往从中汲取经验和教训,三国故事也启示后人在复杂的局势中如何审时度势、运筹帷幄。

汉末三国是一个英雄辈出、风云变幻的时代,它孕育了无数传奇故事和历史人物,对中国历史和文化产生了深远的影响,这一时期的纷争与融合,不仅塑造了中国古代历史的轨迹,更为后人留下了丰富的遗产和深刻的思考,无论是从历史的宏大视野还是文学的细腻笔触来看,汉末三国都值得我们一再回味与探讨。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号